Dans le monde complexe du journalisme de guerre, les professionnels de l'information risquent quotidiennement leur vie pour témoigner des réalités des conflits armés. Cette mission nécessite une préparation minutieuse et un équipement adapté pour affronter des situations extrêmes.

L'équipement essentiel du reporter de guerre

Le métier de reporter de guerre exige un matériel spécifique, alliant protection personnelle et outils professionnels. La survie et la capacité à documenter l'information dépendent directement de la qualité de cet équipement.

Les protections physiques indispensables

Le reporter doit s'équiper d'un gilet pare-balles, d'un casque balistique et de vêtements adaptés aux conditions du terrain. Ces équipements, souvent lourds et encombrants, représentent la première ligne de défense contre les dangers des zones de conflit.

Le matériel technique de reportage

Les journalistes utilisent des caméras légères et résistantes, des micros adaptés aux conditions extrêmes, et des systèmes de transmission satellite. Ces outils doivent être fiables et autonomes pour permettre la diffusion rapide des informations depuis les zones de guerre.

La préparation mentale avant le terrain

Les journalistes qui s'aventurent dans les zones de guerre font face à des défis exceptionnels. La préparation mentale constitue une étape fondamentale avant de partir sur le terrain. Les professionnels comme Jérôme Bony, fort de ses 30 années d'expérience dans des zones de conflit telles que l'Afghanistan, l'Algérie et l'Irak, témoignent de cette nécessité absolue.

Les formations spécialisées

Les reporters de guerre suivent des formations rigoureuses avant leur déploiement. Ces sessions incluent l'apprentissage des protocoles de sécurité, la compréhension des dynamiques militaires et la maîtrise des équipements de protection. Les journalistes « embarqués », notamment dans des contextes comme celui de Gaza, doivent également comprendre les limitations imposées à leur liberté de mouvement et d'information par les forces armées.

L'anticipation des risques psychologiques

La dimension psychologique représente un aspect majeur de la préparation. Les journalistes apprennent à gérer le stress intense, l'exposition à des situations traumatisantes et l'isolement. Cette préparation s'appuie sur des retours d'expérience de professionnels aguerris, documentés notamment dans des ouvrages spécialisés et des formations dédiées. Les médias, comme ARTE à travers ses programmes tels que « Ledessousdesimages », contribuent à mettre en lumière ces enjeux essentiels pour les reporters de guerre.

Le quotidien entre deux reportages

Les journalistes en zone de guerre vivent une expérience unique, alternant entre les moments intenses de reportage et les périodes d'accalmie. L'exemple de Jérôme Bony, reporter chevronné avec 30 ans d'expérience sur des terrains comme l'Afghanistan, l'Algérie et l'Irak, illustre cette réalité complexe où s'entremêlent travail journalistique et adaptation constante.

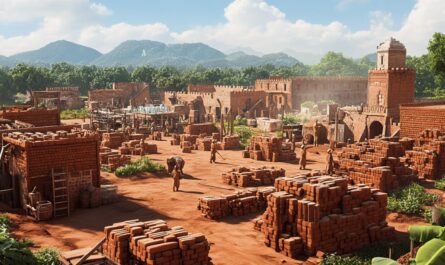

L'organisation de la vie en zone de conflit

La vie des reporters s'organise autour des contraintes spécifiques du terrain. À Gaza par exemple, les journalistes font face à des restrictions dans leurs déplacements et leurs capacités à couvrir librement l'information. Les équipes doivent gérer leur matériel audiovisuel, maintenir leurs connexions pour la diffusion numérique, tout en assurant leur sécurité. Cette réalité nécessite une logistique précise et une coordination permanente avec leurs rédactions.

Les relations avec la population locale

Les interactions avec les habitants constituent un aspect fondamental du travail journalistique en zone de guerre. Les reporters tissent des liens essentiels pour comprendre la situation sur place et recueillir des témoignages authentiques. L'expérience montre que ces relations permettent d'accéder à une information plus riche et nuancée, au-delà des communiqués officiels. La maîtrise des langues, comme le démontre l'approche multilingue d'ARTE dans ses reportages, facilite ces échanges et enrichit la qualité des contenus produits.

La transmission de l'information

Les journalistes en zone de guerre font face à des défis uniques dans leur mission de transmission de l'information. Leur travail nécessite une adaptation constante aux conditions du terrain et une rigueur professionnelle exemplaire. L'évolution des technologies modifie progressivement leurs méthodes de travail, tandis que la vérification des informations reste au cœur de leur métier.

Les journalistes en zone de guerre font face à des défis uniques dans leur mission de transmission de l'information. Leur travail nécessite une adaptation constante aux conditions du terrain et une rigueur professionnelle exemplaire. L'évolution des technologies modifie progressivement leurs méthodes de travail, tandis que la vérification des informations reste au cœur de leur métier.

Les moyens techniques de communication

Les reporters de guerre s'appuient sur une variété d'outils pour transmettre leurs reportages. Les plateformes multimédias permettent une diffusion instantanée sur différents écrans : ordinateurs, smartphones, tablettes et télévisions connectées. Cette évolution technologique facilite la transmission des informations depuis les zones de conflit, comme l'illustrent les reportages sur Gaza ou le conflit israélo-palestinien. Les journalistes utilisent des équipements adaptés aux conditions extrêmes, garantissant la continuité de leur travail malgré les situations périlleuses.

La vérification des sources

La fiabilité des informations représente un enjeu majeur du journalisme de guerre. Les reporters, comme Jérôme Bony qui a couvert pendant 30 ans des zones de conflit telles que l'Afghanistan et l'Irak, doivent constamment confronter leurs sources. La liberté des journalistes peut être restreinte lorsqu'ils sont intégrés aux unités militaires, comme le montre l'exemple des reporters 'embarqués' avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Cette situation nécessite une vigilance accrue dans le traitement et la diffusion des informations pour maintenir l'indépendance journalistique.

Les risques du métier

Le quotidien des journalistes en zone de guerre s'apparente à une mission périlleuse où chaque reportage représente un défi pour leur sécurité. À travers les zones de conflit comme Gaza, l'Afghanistan ou l'Irak, ces professionnels de l'information s'exposent à des situations extrêmes pour témoigner des réalités du terrain.

Les dangers physiques permanents

Les reporters de guerre évoluent dans un environnement hostile marqué par les bombardements, les tirs de snipers et les explosions imprévisibles. Sur le terrain, comme l'illustre l'expérience de Jérôme Bony durant ses 30 années de reportage dans des zones sensibles, les journalistes doivent composer avec les restrictions imposées par les forces armées. Dans la bande de Gaza, par exemple, les reporters 'embarqués' avec l'armée israélienne font face à une liberté d'action limitée, influençant directement leur capacité à couvrir les événements.

Les menaces d'enlèvement

La prise d'otages constitue une menace constante pour les journalistes en mission. Cette réalité complexe transforme chaque déplacement en un exercice calculé où la prudence devient une règle absolue. Les reporters doivent maintenir un équilibre délicat entre leur mission d'information et leur sécurité personnelle, comme le montrent les différents reportages d'ARTE sur les conflits mondiaux. La couverture médiatique des zones de guerre nécessite une préparation minutieuse et une vigilance permanente face aux risques d'enlèvement.

L'impact sur la vie personnelle

La carrière de reporter de guerre affecte profondément la sphère privée des journalistes. Les expériences de professionnels comme Jérôme Bony, qui a passé 30 ans sur les terrains de conflits en Afghanistan, en Algérie et en Irak, illustrent les sacrifices personnels qu'impose ce métier. Cette réalité se manifeste particulièrement dans deux aspects essentiels : la gestion des relations familiales à distance et le processus de réadaptation au retour.

Les relations familiales à distance

Les reporters de guerre vivent une séparation physique prolongée avec leurs proches. Lors des missions dans des zones de conflit comme Gaza, ils doivent maintenir les liens familiaux à travers les écrans : smartphones, tablettes ou ordinateurs. Cette distance crée une dynamique particulière où les échanges sont limités par les contraintes de sécurité, les décalages horaires et les conditions sur le terrain. Les journalistes doivent jongler entre leur mission d'information et le maintien des contacts avec leurs êtres chers.

La réadaptation au retour

Le retour à la vie normale représente un véritable défi pour les reporters de guerre. Après avoir couvert des événements traumatisants, comme l'actualité du conflit israélo-palestinien ou d'autres zones de guerre, ces professionnels doivent réapprendre à vivre dans un environnement paisible. Cette transition implique une reconstruction des routines quotidiennes et une reconnexion progressive avec l'environnement familial. Les journalistes alternent entre des périodes intenses sur le terrain et des phases de retour où ils doivent retrouver leurs marques dans leur vie personnelle.